作者简介: 吴红梅, 女, 1979年生, 辽宁工业大学副教授 e-mail: wuhongmeilnut@126.com

以对氨基苯甲酸为母体通过系列化学衍生引入丹磺酰胺荧光基团及2-羟基-1-萘醛配位基团构筑了新型、 简单的铬离子荧光探针L(1-(二甲基氨基)-5-(4-((2-羟基-1-萘亚甲基)甲酰肼基)苯基)萘磺酰胺)。 运用核磁、 质谱、 元素分析和红外等手段表征了其结构, 并通过荧光光谱法研究了探针分子L对Cr3+的识别作用。 结果表明, 当激发波长为350 nm时, 单纯的探针分子L在473 nm(2-羟基-1-萘醛)和514 nm(丹磺酰胺)处显示连体双峰; 当向探针分子L中加入Cr3+后, 2-羟基-1-萘醛作为受体与Cr3+结合, 丹磺酰胺发射峰红移至540 nm, 并且强度增强5倍, 量子产率 Φ=0.28。 探针分子L的背景荧光对Cr3+的识别无任何影响, 识别过程推测是由CHEF效应和PET(光诱导电子转移)共同引起的。 当加入其他金属离子(Na+, K+, Li+, Ca2+, Zn2+, Mn2+, Co2+, Cu2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+, Ag+)时, 在540 nm处荧光强度未增强, 表明L对Cr3+具有高度专一的选择性。 通过电喷雾质谱和Job’s plot 曲线确定L和Cr3+为1∶1的配位模式, 探针L对Cr3+的最低检测限可达到4.0×10-6 mol·L-1。

A novel and simple fluorescence probe L ((E)-4-(1-(dimethylamino)naphthalene-5-sulfonamido)-N'-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)benzohydrazide) for detection of Cr3+ was prepared by the introduction of dansyl sulfonamide fluorescent group and 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde coordination group to p-aminobenzoic acid with chemical derivatization method. The structure of the probe L was investigated by1H NMR, ESI-MS and FT-IR. The effect of probe L for recognition of Cr3+ was studied by fluorescence spectroscopy. The results show that the probe L shows a double peak at 473 nm (2-hydroxy-1-naphthaldehyde) and 514 nm (dansyl sulfonamide) when the excitation wavelength is 350 nm. After the addition of Cr3+ to the probe L, 2-hydroxy-1-naphthaldehyde was bonded to Cr3+, and the emission peak of dansylamine was red shifted to 540 nm (dansylamine characteristic peak). The intensity of fluorescence was increased by five times and the fluorescence quantum yield Φ was up to 0.28. The background fluorescence of the probe L has no effect on the recognition of Cr3+. The recognition process is presumed to be caused by the CHEF effect combined with PET (photoinduced electron transfer) mechanism. When the other metal ions were added, such as Na+, K+, Li+, Ca2+, Zn2+, Mn2+, Co2+, Cu2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+, Ag+, the fluorescence intensity was not enhanced at 540 nm, indicating that the probe L had a high specific selectivity for Cr3+. A 1∶1 complexation stoichiometry for the binding mode of Cr3+ with L was confirmed by the model of the Job’s plot and ESI-MS result. The detection limit of L for Cr3+ was up to 4.0×10-6 mol·L-1.

Cr3+是人体所必需的微量元素之一, 在人体内具有不可忽视的生理功能: (1)促进葡萄糖转化脂肪; (2)影响脂类代谢, 抑制胆固醇的生物合成; (3)促进蛋白质代谢和生长发育[1, 2, 3]。 另一方面, 由于工农业生产中大量铬废气、 废水和废渣的排放, 使Cr3+成为环境中主要的重金属污染离子之一[4, 5]。 因此, 探寻快速预警Cr3+方法显得尤为重要, 不仅能达到对Cr3+污染物的治理, 而且对相关疾病的防治具有重要意义。

荧光探针可进行实时、 原位检测, 具有高灵敏度、 高选择性、 简便快捷、 极宽的动态响应时间和开-关间可转换性等优点[6, 7, 8], 相对于原子吸收/发射光谱法、 核磁共振法、 电化学法、 电感耦合等离子体质谱法和微电极法等而言, 是当前非常实用的检测方法。 它作为分子的受体, 能够将与特殊客体结合的信息转变成荧光信号表达出来, 精准、 高效地检测、 分析客体分子。 目前已经发展了多种离子荧光探针, 用于检测碱金属、 碱土金属和过渡金属等[9, 10, 11]。 但在众多探针中用于检测Cr3+相对较少, 因为Cr3+配位能力弱, 选择性螯合Cr3+的基团较少, 并且顺磁性的Cr3+对荧光具有猝灭作用, 致使Cr3+荧光探针发展缓慢[12, 13, 14]。

利用螯合荧光增强(chelation-enhanced fluorescence, CHEF)效应来检测金属离子是当前研究的热点领域, 因此, 设计具有多齿螯合单元的探针分子, 选择性地与特定金属离子自组装螯合, 通过CHEF效应实现对金属离子的高效检测显得尤为重要[15, 16, 17, 18]。 本研究设计合成了对氨基苯甲酰肼衍生物, 在苯环的对位通过活性氨基引入丹磺酰胺荧光基团, 另一端通过羧基的酯化、 肼解和席夫碱反应衍生2-羟基-1-萘醛, 构筑了铬离子荧光探针分子L(1-(二甲基氨基)-5-(4-((2-羟基-1-萘亚甲基)甲酰肼基)苯基)萘磺酰胺), 并利用电喷雾质谱、 紫外光谱和荧光光谱等手段, 研究铬离子荧光探针L对Cr3+的识别过程。

药品: 对氨基苯甲酸、 2-羟基-1-萘醛、 丹磺酰氯、 水合肼(80%)、 三乙胺、 冰醋酸、 氯化亚砜、 乙酸乙酯、 无水硫酸镁、 甲醇、 乙醇、 丙酮、 乙醚、 乙腈。

仪器: 1H NMR使用Varian INOVA-400 MHz核磁共振仪测定; 荧光光谱测定使用JASCO FP-6500荧光光谱仪; 紫外光谱测定使用HP8453紫外可见光谱仪; C, H和N元素分析使用Elementar varioEL Ⅲ 元素分析仪; 电喷雾质谱用HPLC-Q-Tof MS型质谱仪测定; 红外光谱使用Nicolet NEXUS FT-IR光谱仪测定。

对氨基苯甲酸甲酯的合成: 对氨基苯甲酸10 g(73.0 mmol)与甲醇在浓H2SO4催化下回流12 h, 反应结束后蒸出过量的甲醇, 再用碳酸钠中和过量的硫酸, 最后经乙酸乙酯萃取, 回收有机相, 将有机相用无水MgSO4干燥12 h, 除去乙酸乙酯得到产物氨基苯甲酸甲酯, 产率92.5%。

中间体A的合成: 以二氯甲烷(40 mL)为溶剂, 将4 g(26.4 mmol)对氨基苯甲酸甲酯溶解到二氯甲烷中, 然后加入13.39 g(132.4 mmol)三乙胺, 边搅拌边逐滴加入丹磺酰氯10.65 g(39.6 mmol)的二氯甲烷溶液, 室温反应24 h, 然后用水萃取, 有机相用无水MgSO4干燥8小时后除去有机相, 得到黄色固体, 产率50.1%。

中间体B的合成: 以甲醇(120 mL)为溶剂, 将3 g(7.8 mmol)中间体A放入烧瓶中, 加入过量NH2-NH2﹒H2O(80%), 回流20 h。 旋蒸反应液, 得到淡黄色油状物, 向油状物中加入适量乙醚超声震荡后得到黄色固体, 产率为88.9%。

铬离子荧光探针L的合成: 称取中间体B 2 g(5.2 mmol)和2-羟基-1-萘醛1.07 g (6.24 mmol) 放入烧瓶中, 加入130 mL甲醇, 在冰醋酸(0.2 mL)催化下回流20 h, 得到黄色粉末状产物, 产率为82%。 m.p. 274.6~275.3℃; 元素分析L (C30H26N4O4S): C 66.90, H 4.87, N 10.40, Found: C 66.92, H 4.86, N 10.36; MS: m/z 537.1对应于 (L-H)-, m/z 573.1对应于(L+Cl)-; 1H NMR (d6-DMSO, ppm): 2.80 (d, 6H,

用移液管移取2 mL铬离子荧光探针L(10 μ mol· L-1)的H2O/DMF(V/V: 1/9)溶液放入比色皿中, 用Cr(NO3)3水溶液滴定, 激发波长为350 nm, 测定320~750 nm范围内新生成配合物(L-Cr3+)的发射光谱。

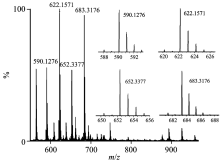

图1为向探针L中加入Cr(NO3)3后测定的电喷雾质谱(甲醇为流动相), 从图中可以观察到4个峰, m/z 590.127 6, 归属为[L+Cr]+; m/z 622.157 1, 归属为[L+Cr+CH3OH]+; m/z 652.337 7, 归属为[L+Cr+NO3]+; m/z 683.3176, 归属为[L+Cr+CH3OH+NO3]+, 证明探针分子L能够与Cr3+形成稳定的配合物, 且配位模式为1∶ 1。

探针分子L包含荧光基团丹磺酰胺和配位基团2-羟基-1-萘醛, 其中2-羟基-1-萘醛自身也具有荧光, 因此从图2(a)中可以看出, 当以350 nm光激发时, 由于两种荧光基团的相互影响L在473 nm(2-羟基-1-萘醛)和514 nm(丹磺酰胺)处显示连体双峰。 当向L中加入Cr3+后, 2-羟基-1-萘醛作为受体与Cr3+结合, 丹磺酰胺发射峰红移至540 nm(丹磺酰胺特征峰), 并且强度增强5倍, 量子产率Φ =0.28, 如图2(b)所示。 说明荧光探针L通过杂原子N和O的HOMO 轨道电子与三价金属离子铬配位后, 荧光基团丹磺酰胺被激发的LUMO 轨道电子跃迁至HOMO 轨道, 主体分子L的PET过程受阻, 从而导致丹磺酰胺发光。 另外, 借助量子化学(gaussian09)计算对实验结果进行辅助分析, 如图3所示, 在没有与Cr3+配位之前, 2-羟基-1-萘醛的HOMO能级(-5.606 eV)比丹磺酰胺的HOMO能级(-5.608 eV)高, 所以能发生PET过程; 在与金属配位之后, 2-羟基-1-萘醛-Cr3+的HOMO能级(-5.954 eV)比丹磺酰胺的HOMO能级(-5.608 eV)低, 所以PET过程受到了限制, 从而使L与Cr3+结合后荧光强度增加。 综上所述, 荧光探针L对Cr3+的识别过程是由CHEF效应和PET(光诱导电子转移)共同引起的, 即Cr3+与探针L的螯合单元结合后, 一方面分子的刚性和平面性增强, 抑制了分子旋转, 降低了能量损失; 另一方面光诱导电子转移作用受到抑制, 丹磺酰胺荧光团发射荧光。

| 图3 铬离子荧光探针L的PET过程Fig.3 PET process of L+Cr3+ The HOMO energy levels of L+Cr3+ calculated by gaussian/DFT/B3LYP/6-31G (d, p) |

由于探针分子L与Cr3+配位后发射峰红移到540 nm, 消除了探针分子L的背景荧光对检测Cr3+的影响, 有利于对Cr3+的精准检测。

为了确定探针L与Cr3+的螯合比例, 做了探针L与Cr3+的Job’ s plot 曲线。 保持探针L和Cr3+总浓度不变(20 μ mol· L-1) , 测定Cr3+与探针L不同比值时的荧光发射光谱, 以[L]/[L+Cr3+]为横坐标, 荧光发射强度为纵坐标作图, 通过线性拟合得到Job’ s plot曲线图, 如图4所示。 从图中可以看出, Job’ s plot曲线转折点在0.5 处时荧光强度最大, 表明探针分子L与Cr3+的螯合比例为1∶ 1, 这也进一步验证了电喷雾质谱的结果。

图5为探针分子L对Cr3+的选择性测试结果, 从图中可以看出, 以350 nm的光激发时, 在发射波长540 nm处探针L仅对Cr3+有较强的响应, 对其他离子没有响应; 其中, 向探针L的溶液中加入Na+, K+和Li+等碱金属、 Ca2+和Mg2+等碱土金属离子、 过渡金属Ag+时在发射波长为467 nm处荧光强度有一定程度的增加; 加入过渡金属Hg2+和Fe3+时在发射波长540 nm处荧光强度没有变化; Co2+和Cu2+等金属离子使探针L的荧光发生了猝灭。 由此可以看出, 用350 nm的光激发, 探针分子L对Cr3+具有高度专一的选择性。

在探针L(10 μ mol· L-1)中分别加入5倍的不同金属离子(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ag+, Cd2+ , Zn2+, Mn2+, Pb2+, Hg2+, Co2+, Cu2+)的基础上加入2.5倍 Cr3+测定其荧光强度, 如图6所示。 从图中可以看出, 在大量Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Ag+, Cd2+, Zn2+和Pb2+存在条件下, 探针分子L依然能够灵敏地检测Cr3+; 而在Hg2+, Co2+和Cu2+的存在下向体系中引入Cr3+时荧光强度变化很小, 说明Hg2+, Co2+和Cu2+影响了探针分子与L与Cr3+的螯合作用。 综上结果说明探针分子L能够高选择性的识别Cr3+, 具有一定的抗干扰能力。

设计合成了基于氨基苯甲酰肼衍生物的新型、 结构简单的Cr3+荧光探针L, 该探针与Cr3+作用后光敏基团丹磺酰胺发射峰由514 nm红移至540 nm, 并且荧光强度增强5倍, 量子产率为0.28; 电喷雾质谱和Job’ s plot法证明L与Cr3+ 形成1∶ 1的配合物, 通过CHEF效应和PET效应实现了对Cr3+的高灵敏度、 高选择性检测, 适用性较强。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|