作者简介: 叶军建, 1986年生, 贵州大学矿业学院博士研究生 e-mail: lawyerlj922713@163.com

红外光谱已经成为浮选药剂作用机理研究的最重要手段之一。 由于矿物本身具有较强的红外吸收, 传统溴化钾压片透射光谱很难检测到矿物表面吸附药剂的微弱红外信号。 采用显微-傅里叶变换红外光谱仪的反射模式, 测定了不同浓度油酸钠在胶磷矿表面的吸附形式, 并观察了吸附形貌。 结果表明, 与透射红外光谱相比, 反射红外光谱对表面有更高的灵敏度, 能更好地揭示实际浮选药剂浓度下的吸附机理。 碱性条件下当油酸钠浓度较低时, 油酸离子与表面晶格钙离子发生化学吸附, 吸收峰在1 552 cm-1, 同时也存在油酸钙沉淀的物理吸附, 吸收峰在1 570和1 535 cm-1; 当油酸钠浓度超过临界胶束浓度时, 胶束使得胶磷矿表面亲水, 导致油酸钠溶液残留在表面, 吸收峰在1 560 cm-1, 掩盖了其他吸收峰; 表面经水洗涤后药剂吸收峰强度大幅减弱, 是由于残留的油酸钠和物理吸附的油酸钙被洗掉。 另外, 随着油酸钠浓度增大, 药剂二维形貌由点状吸附聚集为片状吸附, 覆盖面积增大, 但并不是完全覆盖, 这与矿物表面异质性有关。 以上研究结果有利于理解磷矿石提磷或铁矿石脱磷浮选体系中捕收剂与胶磷矿的作用机理。

Infrared spectral analysis technology has become one of the most important research techniques in the field of action mechanism of flotation reagents. Due to the high adsorptivity of mineral, it is difficult to detect the weak signal of adsorbed reagents on mineral surface by traditional transmission infrared KBr disc spectroscopy. In this study, the adsorption form and morphology of oleate on collophane surface were measured by microscopic reflectance infrared Fourier transform at various oleate concentrations. We found that the reflectance infrared spectroscopy had greater sensitivity for adsorbed oleate species on surface when being compared with transmission infrared technique, which was more suitable to reveal the adsorption mechanism at normal flotation concentrations of oleate. The results showed that the chemisorbed oleate at a single peak of 1 552 cm-1 and calcium oleate precipitate physically adsorbed at doublet peaks of 1 570 and 1 535 cm-1 coexisted on the collophane surface at lower oleate concentration under alkaline condition. In addition, when the oleate concentration was over critical micelle concentration, the collophane surface became hydrophilic due to the adsorption of oleate micelles, which made sodium oleate solution leave on the surface, so the above peaks were covered by the sodium oleate peak of 1 560 cm-1. What’s more, the peak intensity of adsorbed oleate sharply decreased after being washed with deionized water, because the residual sodium oleate and calcium oleate precipitate physically adsorbed could be rinsed. Besides, according to the two-dimensional micrographs, with the increase of sodium oleate concentration the adsorbed oleate aggregated into the laminated structure from a dot structure, and its coverage enlarged but it was not a complete coverage. This was attributed to the surface heterogeneity. These could provide a better understanding of the interaction mechanism between oleate and collophane in the flotation of phosphate ores and high-phosphorus iron ores.

红外光谱已经成为浮选药剂作用机理研究的最重要手段之一, 通过是否产生新的吸收峰或发生吸收峰位移来判断药剂与矿物表面发生化学反应、 化学吸附或物理吸附[1]。 溴化钾压片透射红外光谱法是最常用的矿物粉末样品分析方法, 为了获得吸附药剂分子的红外光谱, 要求浮选药剂的主要吸收峰不能与矿物吸收峰重叠, 而且要保证药剂在矿物表面有足够大的吸附量[2], 因此矿物吸附药剂试验十分关键, 通常矿物样品需要磨至-2 μ m以增大比表面积[3], 但对浮选药剂浓度的选择以及吸附后洗涤的影响研究较少, 多数文献只是将红外光谱作为表征手段之一, 并没有对相关实验条件进行系统研究[4, 5]。

利用红外光谱研究浮选体系油酸钠与磷灰石的吸附开始于20世纪90年代, 郑国锡等[2]采用传统的溴化钾压片透射红外光谱, 结果表明pH 4时, 主要是油酸吸附, 吸收峰在1 714 cm-1; pH 7时, 部分化学吸附并生成油酸钙, 吸收峰在1 580和1 540 cm-1, 部分以油酸钠吸附, 吸收峰在1 564 cm-1; 当pH 10时, 主要发生化学吸附并生成油酸钙, 吸收峰在1 580和1 540 cm-1。 然而矿物较强的红外吸收使得检测表面吸附药剂的微弱信号比较困难, 特别是药剂浓度较低的情况。 因此, 透射光谱样品预处理需要的药剂浓度通常比正常浮选浓度高几个数量级[6]。 漫反射红外光谱(diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy, DRIFT)对表面具有较高的灵敏度, 吸附试验需要的药剂浓度与实际浮选更接近。 Gong等[7]l利用该技术研究了油酸钠与磷灰石的吸附, 结果表明化学吸附的油酸离子吸收峰出现在1 550 cm-1, 表面油酸钙沉淀吸收峰在1 574和1 538 cm-1, 油酸二聚物和单体的吸收峰分别在1 713和1 732 cm-1。 另外, 衰减全反射法(attenuated total reflection, ATR)能原位研究矿物/药剂溶液界面性质, 更适合浮选体系[8]。 Miller等[9, 10]和Mielczarski等[11]采用该技术研究了油酸钠在磷灰石表面的吸附, 结果表明当pH 8时, 以油酸分子吸附为主, 吸收峰在1 710 cm-1; 当pH 9.5和低表面覆盖时, 主要为油酸离子化学吸附, 吸收峰在1 554 cm-1, 当超过单分子层饱和吸附时, 形成油酸钙表面沉淀, 吸收峰在1 575和1 540 cm-1。

显微红外光谱法能对微量样品进行分析, 已被用于矿物鉴定[12]。 目前尚无采用显微红外光谱研究浮选药剂作用机理的报道。 本工作对比了溴化钾透射红外光谱和显微反射红外光谱两种方法, 表明反射光谱法能更好地表征实际浮选药剂浓度下的吸附机理, 采用该方法研究了不同浓度油酸钠与胶磷矿的吸附形式和形貌, 为磷矿石和高磷铁矿石浮选体系中捕收剂作用机理提供了更好的理解。

仪器: 红外显微镜(HYPERION 2000, 德国布鲁克公司)和傅里叶变换红外光谱仪(VERTEX 70, 德国布鲁克公司); 金相试样磨抛机(YMP-2B, 上海金相机械设备有限公司); 振动磨(ZHM-1A, 北京众合创业科技发展有限责任公司)。

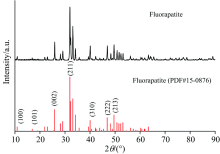

材料: 胶磷矿纯矿物来自贵州某沉积型磷矿山, 通过X射线衍射仪(X’ Pert PRO, 荷兰帕兰科)检测其纯度, 并与标准卡片对比, 如图1所示, 可知其纯度满足试验要求。 将其切成10 mm× 10 mm× 5 mm的小块, 进行研磨(240, 500, 600, 1 000和3 000目碳化硅砂纸, 上海耐博检测技术有限公司)和抛光(1.0, 0.3和0.05 μ m氧化铝抛光粉和丝绸抛光布, 上海耐博检测技术有限公司), 抛光后样品经超声波和去离子水充分清洗、 吹风机吹干, 作为基底用于显微反射红外光谱测试。 另取部分胶磷矿纯矿物磨至28 μ m以下, D50为7.759 μ m(LS13320激光粒度分析仪, 美国贝克曼), 用于溴化钾压片法透射红外光谱测试。 油酸钠为分析纯(天津光复精细化工研究所), 试验用水为电阻率18.25 MΩ · cm的去离子水(艾柯超纯水机, 成都唐氏康宁科技发展有限公司)。

1.2.1 透射红外光谱

每次取2 g胶磷矿粉末样品, 分别置于40 mL不同浓度的油酸钠溶液中, 磁力搅拌20 min后, 滴滤、 不洗涤, 并自然晾干, 采用溴化钾压片法, 在傅里叶变换红外光谱仪上以分辨率4 cm-1, 扫描次数16 次, DTGS检测器, 扫描范围400~4 000 cm-1的条件分别对油酸钠、 胶磷矿以及油酸钠与胶磷矿作用后的混合相进行透射红外光谱测定。

1.2.2 显微反射红外光谱

将胶磷矿块的一半抛光面置于60 mL不同浓度油酸钠溶液中浸泡10 min, 取出吹风机吹干, 另一半作为背景, 分别在红外显微镜上以分辨率4 cm-1, 扫描次数32 次, MCT检测器, 扫描范围600~4 000 cm-1的条件进行反射红外光谱测定, 软件OPUS7.5自动扣除胶磷矿背景, 得到表面吸附油酸钠的红外光谱图。

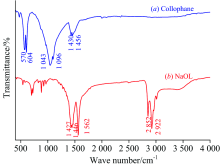

油酸钠和胶磷矿的透射红外光谱如图2所示。 谱线(a)显示了胶磷矿的透射红外光谱, 1 096和1 043 cm-1是P

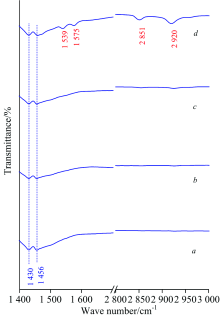

不同浓度油酸钠作用后胶磷矿的透射红外光谱如图3所示。 可以看出, 当油酸钠浓度达到3.3× 10-2 mol· L-1时, 才能检测到表面吸附的油酸钠振动峰, 这是由于矿物本身对红外透射光有较强的吸收, 导致很难检测到矿物表面油酸钠微弱的红外吸收信号; 因此通常使用相对较高的药剂浓度, 往往高于实际浮选药剂浓度几个数量级[6], 这是采用透射红外光谱法研究表面的一个缺点。 检测到的油酸钠CH2振动峰仍然在2 920和2 851 cm-1, 但COO-振动峰由原来的单峰1 562 cm-1分裂为双峰1 575和1 539 cm-1, 这与油酸钙的特征吸收峰吻合。 通常认为形成了油酸钙沉淀沉积或吸附在胶磷矿表面[10], 这是因为胶磷矿属于半可溶盐类矿物, 容易溶出钙离子[15], 当油酸钠浓度较高, 在碱性条件下容易超过油酸钙溶度积生成沉淀。 Gong等[7]通过溶度积计算证明了这一点; Paiva等[16]通过原位原子力显微镜也证明了表面油酸钙沉淀的生成。 但由2.2节中结果可知, 在该油酸钠浓度下, 胶磷矿表面会残留较多油酸钠溶液, 会掩盖油酸钙吸收峰, 只表现出油酸钠吸收峰(图5f), 但现在却检测出油酸钙吸收峰(图3d), 推测可能是在晾干过程中残留油酸钠与矿物溶出钙离子反应生成了油酸钙沉淀。

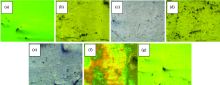

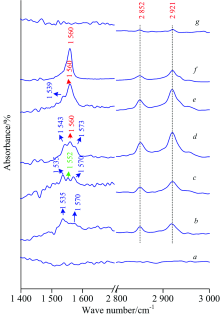

不同浓度油酸钠在胶磷矿表面吸附的显微形貌如图4所示, 相应的反射红外光谱见图5。 与2.1节透射光谱相比, 反射光谱在药剂浓度较低时就能检测到相对明显的药剂吸收峰, 更适合研究浮选药剂的吸附机理, 但与采用漫反射红外光谱的文献[7]相比, 检测到的药剂强度仍然较低, 这是由于漫反射使用的是粉末样品, 而我们使用的块状胶磷矿比表面积较小, 检测到的药剂量相对较少。

抛光后的胶磷矿表面较洁净[图4(a)]; 当油酸钠浓度较低, 为1.6× 10-4~3.3× 10-4 mol· L-1时, 从二维平面看主要呈点状吸附[图4(b)和(c)], 并不完全覆盖胶磷矿表面, 这与矿物表面异质性有关[17]。 对应的吸收峰分别在1 570, 1 552和1 535 cm-1(图5b和c)。 其中1 570和1 535 cm-1是油酸钙吸收峰, 1 552 cm-1是与表面晶格钙离子发生化学吸附的油酸离子吸收峰[7], 因此认为碱性条件下油酸离子的化学吸附和油酸钙沉淀的物理吸附在胶磷矿表面共同存在。 随着油酸钠浓度升高到3.3× 10-3~2.0× 10-2 mol· L-1, 表面药剂分子聚集成片状吸附, 覆盖面积增大[图4(d), (e)和

(f)], 同时由于油酸钠浓度超过临界胶束浓度(1× 10-3 mol· L-1)[4]形成胶束, 使得胶磷矿表面亲水[18]。 当矿物从油酸钠溶液中取出时表面会残留较多油酸钠溶液, 吹干后覆盖在表面, 导致对应的吸收峰逐渐以油酸钠吸收峰1 560 cm-1为主(图5d, e和f)。 用pH 7的去离子水洗涤三遍后表面看上去变洁净[图4(g)], 但仍然可以检测到强度较弱的CH2吸收峰2 921和2 852 cm-1(图5g), COO-吸收峰强度很弱已经检测不到。 通常认为水洗可以清除物理吸附的药剂分子, 但不能清除化学吸附的药剂分子[1]。

反射红外光谱对表面的探测灵敏度优于透射红外光谱, 更适合研究浮选药剂与矿物表面的吸附; 而且与红外显微镜联用, 还可以观察药剂吸附形貌。 采用显微反射红外光谱研究了油酸钠与胶磷矿的吸附机理, 结果表明碱性条件下油酸离子与表面晶格钙离子发生化学吸附, 同时也存在油酸钙沉淀的物理吸附。 随着油酸钠浓度增大, 吸附药剂的二维形貌由点状吸附聚集为层状吸附, 覆盖面积增大, 但不是完全覆盖, 这与矿物表面异质性有关。 本实验采用的是块状样品, 比表面积较小, 而文献中采用粉末样品的漫发射红外光谱表现出更强的吸附药剂信号, 漫反射可能更适合研究表面药剂吸附, 今后应加强这方面的工作。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|