作者简介: 朱兆洲, 1978年生,天津师范大学天津市水资源与水环境重点实验室副研究员 e-mail: zhuzhaozhou@tjnu.edu.cn

燃放烟花爆竹造成大气中PM2.5浓度急剧上升, 从而引起空气严重污染。 全球大多数国家在重要时刻均有燃放烟花爆竹的习惯。 但是, 迄今为止烟花爆竹产生的PM2.5中重金属的污染特征及生态健康风险研究仍不多见。 利用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)结合地累积指数、 潜在生态危害指数和健康风险模型等方法评价了北京烟花爆竹PM2.5中重金属的污染程度、 潜在生态危害和健康风险。 样品首先使用纯化硝酸溶液在120 ℃下消解2 h; 然后用超纯水稀释定容; 最后使用ICP-MS进行测试。 ICP-MS测试的元素包括As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V和Zn。 测试时样品中加入Rh作为内标元素, 控制仪器信号漂移和信号衰减。 研究结果表明: 烟花燃放期烟花爆竹产生的PM2.5浓度为(93±117) μg·m-3, 超过国家标准二级浓度限值; 燃放烟花爆竹对Cu, Cr, Ba, Pb, Zn和As等6种重金属的浓度影响更为显著, 它们的浓度分别是研究背景值的17.8, 16.6, 8.1, 5.8, 1.8和1.3倍。 烟花爆竹PM2.5中重金属的地累积指数大小顺序为: Cu>Pb>Cd>Zn>As>Ba>Cr, Mn, Ni, Co, V, Fe; 烟花燃放期重金属的污染主要来自于Cu, Pb和Cd, 同时As, Zn和Ba也会造成中等强度的污染。 除夕20:00至春节8:00烟花爆竹造成的污染较为严重, 该时间段内污染程度在中等级别以上; 除夕22:00—春节5:00污染严重, 污染程度甚至可达强-极强级别。 烟花爆竹PM2.5中重金属的生态危害系数大小顺序为: Cd>Cu>Pb>As>Zn, Cr, Co, Ni, Mn, V, 烟花燃放期重金属的潜在生态危害主要来自于Cd, Cu和Pb。 除夕20:00—春节8:00燃放烟花爆竹产生的潜在生态危害程度在中等以上; 春节00:00—4:00潜在生态风险严重, 潜在生态危害程度可达极强。 烟花爆竹PM2.5中重金属对人体产生的HI值和ILCR值分别小于1和1×10-6, 这表明现行的禁限放政策下燃放烟花爆竹不会对人体产生健康风险。

Ambient air was severely polluted due to the elevated level of PM2.5 via burning fireworks. The custom of burning fireworks is prevalent on important occasions around the world. However, there is only a little research concerning heavy metals in PM2.5 from fireworks. In this work, the grade of air quality, potential ecological and health risks of heavy metals in PM2.5 from fireworks in Beijing were evaluated by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) combined with Geo-accumulation index, potential ecological risk index, and health risk assessment model. A sample was first digested with a purified nitric acid solution at 120 ℃ for 2 hours. The solution volume was precisely adjusted with pure water. Finally, the sample was measured with an ICP-MS. The tested elements included As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V, and Zn. The Rh was added to the sample as the standard internal element to control the instrument signal drift and attenuation. The results show that the 24-hour average concentration of PM2.5 from fireworks during the fireworks discharge period is (93±117) μg·m-3, which is higher than China's ambient air quality standards. Cu, Cr, Ba, Pb, Zn, and As levels in PM2.5 are 17.8, 16.6, 8.1, 5.8, 1.8, and 1.3 times higher than the background concentrations, respectively. They are influenced significantly by fireworks. The order of geo-accumulation index of heavy metals in PM2.5 from fireworks is Cu>Pb>Cd>Zn>As>Ba>Cr, Mn, Ni, Co, V, Fe. The pollution of heavy metals in PM2.5 from fireworks is mainly Cu, Pb, and Cd. The As, Zn, and Ba may are caused moderate pollution. The pollution degrees of other heavy metals are lower than moderate pollution in this work. The pollution caused by fireworks is severed from 20:00 on New Year's Eve to 8:00 on the Spring Festival. The pollution degrees are all higher than the moderate level in this period. They are strongly to extremely contaminated from 22:00 on New Year's Eve to 5:00 on the Spring Festival. The order of ecological risk index of heavy metals in PM2.5 from fireworks is Cd>Cu>Pb>As>Zn, Cr, Co, Ni, Mn, V. The potential ecological risks mainly stem from Cd, Cu, and Pb. The levels of potential ecological risks from 22:00 on New Year's Eve to 5:00 on the Spring Festival are higher than moderate. The levels of potential ecological risks are up to very high from 00:00 to 4:00 on the Spring Festival. The health risk assessment results show that the values of HI and ILCR are less than 1. It indicates that the non-carcinogenic and carcinogenic risk of heavy metals in PM2.5 from fireworks to humans can be ignored.

PM2.5(空气动力学直径小于2.5 μm的细颗粒物)是一种危害性极强的大气污染物。 空气中的PM2.5对阳光有散射和吸收作用, 当它达到一定浓度水平时, 会对大气能见度产生巨大影响[1]。 同时, PM2.5粒径微小, 可以通过呼吸作用进入人体的肺部和血液, 从而造成心血管疾病、 支气管炎、 哮喘和肺癌等。 PM2.5中所含的重金属元素是造成这些病变的重要诱因。 世界各地在重要节日均有燃放烟花爆竹的传统。 而中国每年消耗的烟花爆竹占全球80%左右。

集中燃放烟花造成短时间内空气中PM2.5快速升高, 导致空气严重污染[2]。 同时为了获得绚丽的燃放效果, 烟花爆竹生产过程中通常会加入不同种类的重金属元素。 国内外学者对于烟花爆竹PM2.5中重金属元素的浓度特征已经开展了部分研究工作。 南京[3]、 成都[4]和苏州[5]等地的研究结果显示, 春节期间K, Al, Ba, Mg, Pb和Cu等重金属元素的浓度比烟花爆竹非燃放期高1.4~16.2倍。 英国伦敦排灯节和盖伊福克斯节[6]的研究结果显示, 烟花燃烧排放的重金属(Ba, Cu, Sb和Sr)对夜间的影响明显高于白天。 春节是烟花爆竹燃放最为集中的时段, 但是迄今为止, 春节烟花爆竹PM2.5中重金属的分布特征及其产生的污染程度、 生态危害程度和健康风险仍缺少相关研究。 因此, 本研究以北京市大兴区采育镇为采样点, 利用电感耦合等离子体质谱法测试除夕前后烟花爆竹来源的PM2.5中重金属的浓度, 分析其分布特征, 同时结合地累积指数法、 潜在生态危害指数法和健康风险模型评价其污染程度、 潜在生态危害及健康风险。 本研究期望为烟花爆竹源PM2.5中大气重金属污染的防控和烟花爆竹的控制策略提供科学参考。

采样点位于北京市大兴区采育镇育新苑居民社区(116°38'37″E, 39°39'56″N), 采样点周围无明显污染源, 采样高度2 m。 采样时间为2018年2月14日11:30—2月16日12:30, 每个样品连续采集1 h, 共计采集样品49个。 根据中国春节烟花燃放的时间特征, 本研究中将2月14日11:30—2月15日(除夕)12:30定义为烟花爆竹非燃放期; 2月15日(除夕)12:30—2月16日(春节)12:30定义为烟花爆竹的燃放期。

PM2.5的采样设备为美国ARA-N FRM大气采样器, 配备PM2.5切割头, 流量设定为16.7 L·min-1。 采样前对仪器进行清洁和校准。 采样时采样器每5 min自动记录一次PM2.5浓度和风向、 风力、 温度和湿度等气象数据。 使用的滤膜为直径47 mm的高纯石英滤膜(英国Whatman)。 滤膜使用前先用10%高纯硝酸(德国Fisher Scientific)浸泡24 h; 再经Milli-Q Element超纯水(美国Millipore公司)润洗三遍后浸泡12 h; 用烘箱50~60 ℃烘干, 在马弗炉中700~800 ℃灼烧2 h; 最后放入干燥器中平衡24 h, 使用十万分之一天平称重, 在干燥器中保存备用。

样品测试前用洁净的特氟龙剪刀将滤膜样品剪碎放入聚四氟乙烯(PTFE)消解罐中, 加10 mL 6 mol·L-1的二次纯化硝酸溶液(德国Fisher Scientific), 使滤膜浸没其中, 加盖置于控温电热板(美国LabTech)上, 120 ℃下加热回流2 h后冷却, 以超纯水淋洗消解罐内壁, 加入约10 mL超纯水, 静置0.5 h进行浸提, 过滤, 定容至40 mL, 存放于冰箱中待测。 采用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS, Elan 9000型, 美国珀金埃尔默公司)测定PM2.5样品中重金属元素的浓度, 测试元素包括As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V和Zn。 在测试样品前, 使用质量浓度为10 μg·L-1的调谐液(元素包括Be, Mg, Co, Rh, In, Ba, Ce, Pb和U)对ICP-MS的操作条件进行优化。 优化后, 以1%超纯硝酸溶液进样, 在质量数220处仪器的背景值< 0.5 cps。 以10 μg·L-1的Ce和Ba的混合标准进样, 氧化物比值(CeO+/Ce+)和双电荷产出率(69Ba++/138Ba+)均< 1%。 测试时样品中加入Rh作为内标元素, 控制仪器信号漂移和信号衰减。 使用大气沉降标准样品(GBW07444 (GSF-4))进行5次平行测试, 重金属回收率95%以上, 重金属浓度的相对标准偏差< 5%。

非烟花爆竹燃放期, 北京市大气PM2.5的来源主要包括机动车移动源、 燃煤、 工业生产、 扬尘等[7], 其中机动车移动源的贡献最大。 本研究基于OpenCV方法监测采样点周围道路机动车移动源的结果显示, 烟花燃放期和非燃放期的各时段机动车移动的数量相近, 且周围无建筑施工, 因此可以判断机动车移动源和扬尘源对烟花燃放期和非燃放期PM2.5浓度的影响差别很小。 采样点周围无明显工业污染源, 且都处于冬季供暖期, 因此烟花燃放期和非燃放期燃煤和工业生产对采样点大气PM2.5造成的影响也没有明显差别。 气象条件状况显示, 烟花燃放期和非燃放期的采样点风向均以西风或西南风为主, 风力≤2级; 气温分别为-6~5 ℃和-5~6 ℃; 空气相对湿度均为21%~43%。 从上述数据分析可以看出, 除烟花爆竹源外, 燃放期和非燃放期的大气污染来源和气象条件基本相同。 因此, 本研究使用差值法估算烟花爆竹源PM2.5及其重金属的浓度, 即烟花爆竹产生的PM2.5和重金属的浓度为烟花爆竹燃放期PM2.5及其重金属的浓度减去非燃放期PM2.5及其重金属的浓度。

地累积指数又称为Muller指数, 由德国科学家Muller提出, 是研究大气中重金属污染程度的重要指标[4]。 其表达式如式(1)

式(1)中, Igeo为地累积指数, ci为样品中元素i的浓度; Bi为元素i的背景浓度值, 本研究中选择北京土壤背景值作为重金属的背景浓度值; K为考虑各地背景值差异而设定的系数, 一般取值为1.5, 地累积指数评价标准等级如表1所示。

| 表1 地累积指数分级标准 Table 1 Classification standard of geo-accumulation index |

潜在生态危害指数法是评价重金属污染及潜在生态风险的方法。 该方法目前在大气颗粒物中重金属的生态危害评价方面得到了广泛应用[8]。 该方法将重金属对环境的生态效应与其生物毒性联系, 并通过定量方法划分潜在生态危害程度(表2)[9], 其公式如式(2)和式(3)

式(2)中,

| 表2 潜在生态风险评价指标分级 Table 2 Classification of potential ecological risk assessment indicators |

采用美国环保局推荐的健康风险模型对烟花爆竹来源的PM2.5中重金属元素的健康风险进行评估。 大气PM2.5中重金属进入人体的方式主要有三种: 呼吸吸入、 手口摄入和皮肤接触, 其中呼吸吸入为最主要摄入方式。 因此, 本研究主要评估经呼吸吸入途径进入人体的重金属对人体产生的风险, 将人口细分为成年男性、 成年女性和儿童。

根据美国环保局国际癌症研究署和综合风险信息系统, 该模型将重金属产生的风险分为非致癌风险和致癌风险。 模型公式如式(4)

式(4)中, ADD是指日均暴露剂量, mg·(kg·d)-1, 适用于非致癌风险; LADD是指终生日均暴露剂量, mg·(kg·d)-1, 适用于致癌风险。 c为重金属元素的浓度, mg·m-3, 本研究中选取平均浓度的95%置信上限值估算合理的最大暴露量。 IR, EF, ED, BW和AT等选取适合中国人群和本研究的参数, 各参数含义和数值见表3[10]。

| 表3 呼吸途径的健康风险暴露参数 Table 3 Health risk exposure parameters of respiratory pathway |

单一重金属非致癌风险通过计算危险系数(HQ)来评估; 总非致癌风险是指各重金属危险系数的总和(i=11), 由HI来表示。 其具体公式如式(5)和式(6)

式(5)中, RfD为金属参考剂量, mg·(kg·d)-1, 具体参数见表4[11]。 当HQ(或HI)≤1时, 表示重金属的非致癌风险较小或可忽略; 当HQ(或HI)>1时, 则认为重金属存在非致癌风险[12]。

As, Cr(Ⅵ ), Co, Cd和Ni等5种重金属元素的终生致癌风险通过R来评估; ILCR表示总的重金属致癌风险(j=5)。 具体公式如式(7)和式(8)

式(7)中, SF为癌症斜率因子, (kg·d)·mg-1, 具体参数见表4[11]。 当R(或ILCR)< 10-6时, 表示该元素没有致癌风险; R(或ILCR)在10-6~10-4之间, 表示该元素存在可接受的致癌风险; R(或ILCR)>10-4, 该元素存在严重的潜在致癌风险[13]。

| 表4 重金属经呼吸途径进入人体的金属参考剂量和癌症斜率因子 Table 4 Reference dose and Cancer slope factor of heavy metals to human body through respiratory system |

值得注意的是Cr存在Ⅲ 价和Ⅵ 价两种价态, 但目前的研究表明只有Cr(Ⅵ )对人类有明确的致癌作用。 大气颗粒物中Cr(Ⅵ )浓度约为Cr总浓度的5%~15%[14]。 为合理估算Cr(Ⅵ )造成的最大潜在致癌风险, 本研究中Cr(Ⅵ )的浓度以Cr总浓度的15%进行量化计算。

图1表示的是采样期间大气PM2.5及其重金属浓度变化特征。 前24 h为烟花爆竹的非燃放期, 作为本次研究的背景。 PM2.5背景浓度范围为37~186 μg·m-3, 1 h平均浓度(平均浓度±标准偏差)为(83±36) μg·m-3。 PM2.5中重金属的1 h平均浓度由高到低依次为Fe, Zn, V, Mn, Pb, Ba, Cu, As, Ni, Co, Cd和Cr, 它们的1 h平均浓度分别为(959.7±408.8), (54.3±22.6), (51.0±14.7), (40.3±17.9), (39.0±17.4), (38.0±15.7), (15.1±6.5), (5.5±2.0), (3.9±2.0), (1.0±0.5), (0.7±0.3)和(0.6±0.3) ng·m-3。

| 图1 春节前后PM2.5及其重金属浓度变化趋势Fig.1 Variation trend of PM2.5 and its heavy metals concentration during Chinese New Year |

烟花爆竹燃放期, PM2.5浓度范围为17~459 μg·m-3, 1 h平均浓度为(175±141) μg·m-3。 PM2.5中重金属的1 h平均浓度由高到低依次为Fe, Ba, Cu, Pb, Zn, Mn, V, As, Cr, Ni, Co和Cd, 1 h平均浓度分别为(1 315.9±854.5), (343.5±335.4), (282.7±290.3), (266.1±263.9), (152.4±133.6), (84.3±66.6), (45.6±19.9), (12.6±9.8), (10.7±10.7), (5.7±4.0), (1.9±1.4)和(1.3±0.9) ng·m-3。

烟花爆竹来源的PM2.5及其重金属的浓度用它们在燃放期浓度和非燃放期浓度的差值表示。 使用差值法估算结果显示: 烟花爆竹来源的PM2.5浓度范围为0~352 μg·m-3, 1 h平均浓度为(93±117) μg·m-3, 超过国家标准二级浓度限值。 PM2.5中重金属的1 h平均浓度由高到低依次为Fe, Ba, Cu, Pb, Zn, Mn, Cr, As, Ni, Co和Cd, 它们的1 h平均浓度分别为(360.1±619.6), (305.5±326.0), (267.6±286.5), (227.2±252.0), (98.1±119.8), (44.1±55.6), (10.1±10.5), (7.1±8.5), (1.8±2.9), (0.9±1.1)和(0.6±0.7) ng·m-3。 其中烟花爆竹源PM2.5中Cu, Cr, Ba, Pb, Zn和As的浓度高于研究背景值, 它们分别是研究背景浓度的17.8, 16.6, 8.1, 5.8, 1.8和1.3倍。 烟花爆竹PM2.5中Mn和Co的浓度与研究背景浓度较为接近; Fe, Ni和Cd的浓度低于研究的背景浓度。 值得注意的是, 本次研究中V在燃放期PM2.5中的浓度略低于非燃放期PM2.5中的浓度, 这说明烟花爆竹源PM2.5中不含有V或者它的浓度极低, 可以忽略不计。

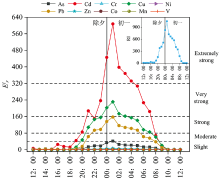

为评估烟花爆竹PM2.5中重金属的污染程度, 利用式(1)计算了12种重金属元素逐小时的地累积指数(见图2)。

从图2可以看出, Cr, Ni, Co, Mn, V和Fe等6种重金属的地累积指数在烟花爆竹燃放期内始终小于0, 即它们没有对环境造成污染。 Cu, Pb, Cd, As, Zn和Ba等6种重金属的地累积指数则呈现出单峰型的变化趋势。 除夕12:00—18:00 Cu, Pb和Cd的地累积指数在-12.7~-0.8之间, 这一时间段这3种重金属没有产生污染。 除夕18:00—春节1:00地累积指数呈快速增长, Cu的地累积指数由-5.0上升至4.9, Pb的地累积指数由-2.8上升至4.4, 污染程度由无污染升级为强-极强污染; Cd的地累积指数由-1.9上升至3.8, 污染程度由无污染升级至强污染。 春节1:00左右这3种重金属的地累积指数最高, 污染程度也最高。 春节1:00以后地累积指数逐渐下降; 春节10:00左右大气PM2.5中已基本没有烟花爆竹来源的重金属, 烟花爆竹造成的污染基本消除。 烟花燃放期内, As, Zn和Ba的变化趋势与Cu, Pb和Cd相似, 峰值出现在春节1:00, 地累积指数分别为1.5, 2.1和0.5, 污染程度分别达到中等、 中等-强和轻度-中等级别。 通过以上分析可知, 烟花爆竹源PM2.5中重金属的地累积指数大小顺序为: Cu>Pb>Cd>Zn>As>Ba>Cr, Mn, Ni, Co, V和Fe; 烟花燃放期内重金属的污染主要来自于Cu, Pb和Cd, 同时As, Zn和Ba也会造成中等强度左右的污染, 本研究中其他重金属的污染程度相对较轻。

从重金属地累积指数的时间分布特征来看: 除夕20:00至春节8:00重金属污染较为严重, 该时间段内污染程度可以达到中等级别以上; 除夕22:00—春节5:00污染非常严重, 该时间段内Cu的污染程度可达到强-极强。 烟花燃放期其他时段, 重金属污染程度都在中等以下, 污染程度相对较轻; 春节10:00之后, 烟花爆竹源PM2.5中重金属的影响基本可以忽略不计。

为评估烟花燃放期间烟花爆竹PM2.5中重金属的生态危害程度, 利用式(2)和式(3)分别计算了As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Co, Mn和V等10种重金属元素的逐小时生态危害系数(

从图3可以看出烟花爆竹PM2.5中潜在生态危害严重的重金属包括Cd, Cu和Pb等3种元素, 它们的生态危害系数在烟花燃放期呈现出明显的单峰型变化趋势。 除夕12:00—19:00 Cd, Cu和Pb的生态危害系数较低且变化幅度很小。 除夕19:00至春节1:00生态危害系数快速上升, 其中Cd生态危害系数由43.87增加至607.7,

从重金属造成的潜在生态危害的时间分布特征来看: 除夕20:00—春节8: 00, 燃放烟花爆竹存在的潜在生态风险较大, 该时间段内潜在生态危害程度在中等以上; 春节00:00—4:00, 燃放烟花爆竹产生的潜在生态风险严重, 这期间单因子Cd的潜在生态危害程度达到极强, 重金属总生态危害程度为很强。 除夕20:00之前, 烟花爆竹只有零星燃放, 没有造成中等强度以上的潜在生态危害。 春节8:00之后, 由于烟花爆竹燃放数量的减少和大气的扩散作用, 所有重金属的单因子生态危害程度和总生态危害程度均会逐渐降低, 潜在生态危害相对较小。

表5表示的是呼吸作用途径下, 利用烟花爆竹PM2.5中重金属计算得出的非致癌及致癌风险系数。 对比表5中不同人群重金属的非致癌风险系数可以发现, 它们呈现出儿童>成年男性>成年女性的特征, 重金属对儿童的非致癌风险最高。 烟花爆竹PM2.5中单一重金属的HQ值从大到小的顺序为Mn>Co>Pb>Cr(VI)>As>Cu>Ba>Cd>Zn>V>Ni。 烟花爆竹PM2.5中重金属的HQ值在7.61×10-7~3.08×10-2之间; 烟花爆竹PM2.5中重金属对成年男性、 成年女性和儿童的HI值分别为0.031, 0.026和0.034, 烟花爆竹PM2.5中重金属HQ值和HI值均小于1, 这说明2018年春节期间烟花爆竹PM2.5中重金属对人体产生的非致癌风险很小或可以忽略。

| 表5 烟花爆竹源PM2.5中重金属元素的非致癌风险及致癌风险 Table 5 Non-carcinogenic risk and carcinogenic risk of heavy metals in PM2.5 from fireworks |

表5中重金属的致癌风险系数显示, 烟花爆竹PM2.5中重金属的致癌风险呈现出成年男性>成年女性>儿童的特征。 烟花爆竹PM2.5中重金属元素的R值的大小顺序为As>Cr(VI)>Co>Cd>Ni。 烟花爆竹PM2.5中重金属的致癌风险在1.40×10-9~4.05×10-7之间; 烟花爆竹PM2.5中重金属对成年男性、 成年女性和儿童的ILCR值分别为6.88×10-7, 5.85×10-7和1.50×10-7, 烟花爆竹PM2.5中重金属的R值和ILCR值均小于1×10-6, 这说明在目前禁燃禁放的措施下, 北京的烟花爆竹燃放对人体不会产生致癌风险。

利用ICP-MS法对北京2018年春节期间烟花燃放期和非燃放期大气中PM2.5的重金属浓度进行逐小时的连续测试, 得出以下主要结论:

(1)烟花爆竹燃放期, 烟花爆竹产生的PM2.5 1 h平均浓度为(93±117) μg·m-3, 超过国家标准二级浓度限值。 烟花爆竹中Cu, Cr, Ba, Pb, Zn和As等6种重金属的浓度高于它们在背景值中的浓度, Mn和Co的浓度与背景值相近, Fe, Ni和Cd的浓度低于背景浓度。 烟花爆竹中V的浓度很低或可忽略不计。

(2)重金属的地累积指数大小顺序为: Cu>Pb>Cd>Zn>As>Ba>Cr, Mn, Ni, Co, V, Fe。 烟花燃放期重金属的污染主要来自于Cu, Pb和Cd, As, Zn和Ba也会造成中等强度左右的污染, 其他重金属的污染程度相对较轻。 烟花爆竹造成的污染最严重的时段为除夕22:00至春节5:00, 燃放期其他时段的污染相对较轻。

(3)重金属的生态危害系数大小顺序为: Cd>Cu>Pb>As>Zn, Cr, Co, Ni, Mn, V。 烟花燃放期重金属的潜在生态危害主要来自于Cd, Cu和Pb, 其他重金属的生态危害相对较小。 烟花爆竹造成的潜在生态危害最严重的时段为春节0:00—4:00, 燃放期其他时段的潜在生态危害相对较小。

(4)烟花爆竹PM2.5中重金属对人体产生的非致癌风险顺序为儿童>成年男性>成年女性, 单个重金属和总的重金属非致癌风险系数远远小于1, 非致癌风险可以忽略不计。 致癌风险顺序为成年男性>成年女性>儿童, As, Cr(Ⅵ ), Co, Cd和Ni的R值和ILCR值均小于1×10-6, 它们产生的致癌风险可以忽略不计。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|